新着情報 | フロント・アンド・リア - Part 21の記事一覧

本人が、それで満足しているなら、何も言うことはありません。

ただ、よく考えると損している事もあるので、一言だけ。

その1 飲食店のセットメニュー

ラーメンセットは、ラーメンに餃子とライスが付いてお安くなっております。

ラーメンと餃子を単品で頼むよりセットメニューの方が安い。

本当に?

単品の量よりは少ないので、得しているのかは疑問。

その2

オリジナル家電

テレビショッピングなどで紹介されているオリジナル商品。

数万円も安い物もありますが、元々家電メーカーで売られているのとは品番が違います。

例えばメーカー価格5万円の空気清浄器。

オリジナルの方は3万円。

2万円もお安く得したとはならない。

何故ならメーカー品は10の機能付きなら、オリジナル品は5の機能しか無いからです。

すなわち、安くするために、いろいろな機能を削って3万円で儲けが出るようにメーカーに作ってもらったのがオリジナル品です。

決してメーカー品が安くなっているわけではありません。

必要最低限の機能で十分の方は、メーカーの性能がそのままである事を確認した上で購入されたらいいと思います。

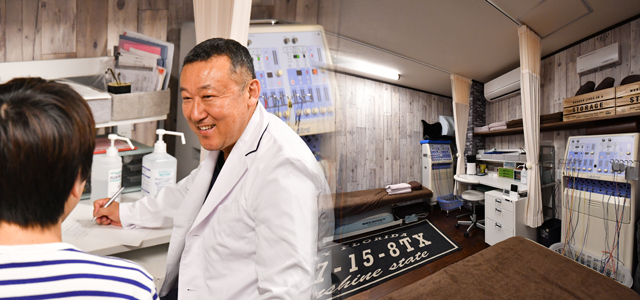

鍼灸も同じことが言えます。

保険を使った治療と実費の治療は同じ治療???

続く

ごちゃごちゃしているよりスッキリの方が優れている。

ドラゴンボールの敵キャラは、進化するほど弱そうに見える???

実はスッキリしていて無駄がない方が強い!!

イチロー選手の平凡な外野フライ。

簡単にキャッチしているように見えるが、他の外野手なら取れない???

何故か?

イチロー選手は、相手のバッターの事を良く研究していて、あらかじめ打球がおおよそ何処に落ちるかわかっているので、そこに守備位置をずらして待っていれば、簡単にキャッチすることができる。

鍼灸の技も同じことが言える。

気になる症状を、短時間にいとも簡単に取り除けば、「こんなに直ぐに治るなら、もっと早く来ればよかった。」

痛みを瞬時に消失させた時などは、「もう全然痛くないです!それほど酷くはなかったんですね。」

結構すごい事をやったつもりですが・・・。

患者様が満足してくれるなら、それはそれでいいと思います。

鍼灸の実力は、まだまだ世間には理解されていないようです。

調子が悪いという自覚があっても、直ぐに行動に移せない方がみえます。

この様なタイプの方は、これくらいならちょっと様子を見ようとか、今は忙しいから時間がとれる時にしようとか、医療機関の受診を先延ばしにします。

身体に変調が見られる場合、時間が経てば経つほど悪くなる可能性が高くなります。

調子が悪いと言っても、いつも同じ状態ではありません。

大体の場合、この調子には波があって、常に変動しています。

タイトルにある治療のタイミングは、この波に関係しています。

痛みには、閾値というものがあってこれを超えると痛いと感じます。

痛かったり痛くなくなったりする時は、この閾値の線を跨いで上下している状態です。

閾値ギリギリのところでは、痛くはないが何かいつもと違うと感じたり、ちょっとだけ超えた際は、弱い痛みを感じる程度です。

この時が一番良い治療のタイミングと言えます。

そして、痛みが治っても、閾値から更に離す治療をすると安心です。

もっと言うと、もっと離せば、相当無理なことをしても閾値を超えることはないので、痛み知らずになれます。

痛みは、早ければ早いほど直ぐに治す事ができるので、もたもたせずにできるだけ早めの治療をお勧めします。

4月28日(木)から5月5日(木)までの8日間 休診します。

カラオケマシンはAIが採点してくれる。

100点満点を取るために、機械の設定に歌い方の調子を合わせて歌う。

たまにカラオケバトルを聴いていると、点数の低い歌の方が、聴いていて心地よい時がある。

昔は、あちこちの居酒屋に、ギターの流しが何人もいた。

酔った客の歌は、お世辞にも上手くはない。

そんな客の音程やテンポに合わせてギターの伴奏をする。

カラオケマシンは、良い点数を出すために、人が機械に合わせる。

ギターの流しは、気持ちよく歌えるように、ギターの音程やテンポを客に合わせる。

身体の状態は、人によって違うし、同じ人でも時間によって変化する。

鍼灸師は、そんな刻々と変化する身体の状態に合わせて患者様を治療する。

流しも鍼灸師も、ギターと針の違いはあるが、相手に合わせて満足してもらうことを生業にしている点は同じである。

合わせる以前に、ギターも針も腕前がお粗末では話になりませんね。